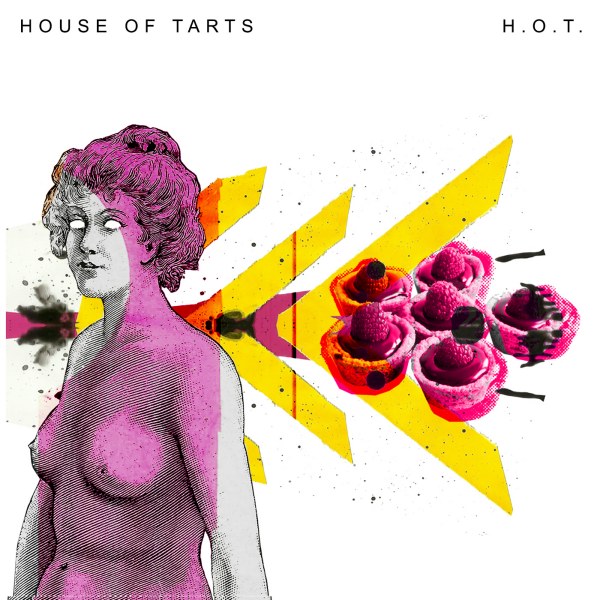

Ci trovassimo ad Olympia nei primissimi anni 80, le House of tarts troverebbero certamente un punto di riferimento nella K Records di Johnson & Pedersen. Sono approssimative, incoerenti e fanno tutto piuttosto male, ma proprio questo finisce con l’essere il marchio di fabbrica della casa. Alla riconoscibilità attribuisco sempre il giusto merito e così, questo bizzarro duo, riesce a trasformare nel breve lasso di tempo di 8 tracce, un mio personalissimo dubbio, nella concreta possibilità che non abbiano buttato via del tempo nel concepirlo.

“H.O.T.”, acronimo del loro nome che diventa un titolo utile alla causa, è un disco che di certo ci pone dinanzi ad un’amletica problematica: continuare a guardare indietro, è la giusta cosa da farsi? O finalmente è il caso di emanciparci tutti da ciò che è stato e guardare avanti, investigando mondi e soluzioni nuove? Così come ad un altro interrogativo ferale: per chi si suona oggi?

Entrambe, mi pare cosa manifesta, nemmeno sognano di porsi il problema e va benissimo così! Nell’intero disco la voce tende a muoversi su un’unica tonalità ed il timbro, nasale ed acuto, non aiuta alla fruizione di un lavoro concepito con coerenza monolitica. La quarta traccia suona come un singolo del disco (almeno, io sceglierei quel pezzo per presentare la band). Il titolo esoterico “A Day as Anubi” è una buona esca per predare la mia attenzione. Il giro di piano rimanda inevitabilmente al “cabaret-rock” dei Dresden Dolls. L’assonnato incedere degli accordi e la marcetta di rullante ci invita a battere il piedino a tempo, un suono di synth cinguetta ingenuo e fuori contesto, mentre il finale psycho diventa miele per la mia merenda. Il tutto suona sinistramente radiofonico e, persino, moderatamente cinematografico.

Le due studentesse, incontratesi a Venezia, dimostrano un’intesa rara. Alle volte, per esperienza, posso dire che la cosa può bastare. Qualche insicurezza in fase di arrangiamento potrebbe essere superata con un minimo di produzione e le belle intuizioni melodiche, come nel caso della traccia di chiusura del disco “Felony”, potrebbe portare non poche soddisfazioni al progetto.

Sempre a mio modestissimo avviso, bisognerebbe sfoltire l’insufficiente qualità della componente elettronica, spesso inutile come una modanatura in un’architettura moderna, magari inquadrandola in un lavoro più serio di arrangiamento multi-layer. A quel punto, potrebbe divenire un “colore” prezioso e non la marmellata appiccicosa che è ora. Dicevamo: se l’affiatamento alle volte può bastare, la sola fantasia non è mai il grimaldello con cui scardinare una porta. Alle volte serve anche un metodo. Proprio quello che le nostre due artiste sembrano rigettare, proponendoci con convinzione un datato “elettrowavepostindiepunkpoprock” che pure ha il suo senso.

L’acqua della Giudecca che procede lenta, le feste universitarie, qualche giornata di maltempo e un po’ di noia da combattere con un tè caldo e quattro chiacchiere sul nuovo pezzo… non mi pare un quadro così disastroso. Avanti così. Almeno l’esame è stato passato e con un’ottima votazione, solo ricordatevi che per avere la lode, bisogna impegnarsi di più… molto di più!